イモ虫(Caterpillar)から蝶(Butterfly)へ

エリック・カールのはらぺこあおむしの話ではない。ケンドリック・ラマーだ。

To Pimp A Butterflyが出た後のレビューラッシュのなか、とりあえず、アルバムを聴いた後で見ようと放っておいたのがとっておきの映像があるのだが、それは、Rob MarkmanによるMTVのケンドリック・ラマーへのインタビューである。このインタビューは、Markmanのラマーにたいする敬意と愛ゆえに、たいへん興味深い話をラマーから聞き出すことになっていて、このインタビューを観ていてほんとうによかった、アルバムがまたさらに楽しめる、と思える内容なのである。

なかでもとりわけ、Markman自身ですら思わず唸ってしまったアルバムについての楽しい話は、タイトルについてである。当初、このアルバムのタイトルはTu Pimp A Caterpillar(イモ虫)だったらしい。それは、このタイトルの単語の頭文字をとると、TuPACとなるからである、とのことなのだ!そのCaterpillarをButterflyに変えたのは、「人生の輝かしい部分」について示したかったから、そして「自分が有名であるということを良いことのために利用したかったから」、さらには、「自分が有名であることをとおして、この業界にヒモにされないようにすること、を表してる」と言っている。Pimpという言葉はどうしても否定的というか、はっきり言えば、ぜんぜんいい意味ではないわけであるが、さいしょこのタイトルを聞いたとき、なぜこの言葉を使うのだろうと、とても不思議に思ったのだが、このインタビューを聞いて、なんとなく、ほんとうになんとなく、言いたいことがわかった気がしたのである。否定的な意味だからといって、まったく触れない、というのではなく、こんな形で意味をずらしながら、とくに若い人たちに、希望とか、こんな風に受け取ってほしいということを伝えられるなんて、ケンドリック、すごすぎる!と感嘆したインタビューだったのである。

また、もう一つ興味深かったのは、Rob Markmanが、ゴーストライトについての質問をしたことだ。昔はヒップホップにとってゴーストライトというのは禁じ手だった(もちろんそうだろう。ライムが命みたいなもんじゃないんだろうか。韻も踏めないラッパーなんて!みたいな)ということなのだが、どうも最近は事情が変わってきてるよね、という話なのだが、じつは、ケンドリック・ラマーも、ゴーストライティングをしている(もちろん書いてもらうんじゃなく、書いてあげるほう)というウワサがあるのである。もちろん、この問題にはどこまでも曖昧なラマー(当たり前である)なのであるが、たとえば、以下の記事では、The Gameのアルバムで、ラマーとJ.Coleがwriting creditに名前があがっているんだけど歌は歌ってない、というような曲があるらしく、正確にはゴーストライトといえないような気がするけど、まあ、こういう仕事もやってるみたい。ド素人の考えからすると、新旧コラボってことで、ラマーとJ. Coleにもラップしてもらったほうが売れるんじゃないの?という気がするのであるが、なにか、われわれにはわからない一線があるらしい。

いずれにしても、たいへんにおもしろいインタビューなのであって、引き続き、続きを見て行きたいが、ラマーについてはgood kid, m.A.A.d. cityについてもまだまだほかにメモっておきたいことがあるので、このインタビューの続きがメモれるかは不明である。インタビューというのは、インタビュアーの力量次第なのだなと感激しながら観たのであるが、そういえば、なんの関係も無いが、最近感激したインタビューは『現代思想』6月号の日埜直彦氏による磯崎新へのインタビューだった。素人だからぜんぜん難しいことはわからないけど、茶室の話は心底おもしろかったし、磯崎新というひとは無意識に天邪鬼に時代の最先端をいくひとなんじゃなかろうかと、単なる感想を抱いたのであった。建築に注目しない家って、いったいなにを求めて家を建てようとおもうからあんな家になるんだろうとおもうんだけど、そういえば最近近所でも多いなあ・・・と茶室の話を見ておもったのだ。ちなみにつくばの建物が引用で作ったというのが、ラップ好きには気になってネットで探して見てみたけど、やっぱり建築について知識もないし、もちろんどこがどう引用なのかわからなかった。ラップにもケンドリックにもなんの関係も無いメモ。

「レペゼン」の美学

最近NASのIllmaticを聴きなおしていて、「レペゼン、レペゼン!」("Represent")がやけに耳に残り、そういえば、とおもったのだ。とくに専門的な学術的知識に裏付けられるまでもなく、場所=hoodというのは、ラップにおいて重要なテーマであり、要素であるのだとおもうのだが、最近はどうなのだろうか、と。というのも、つい先日、フランク・オーシャンが新しいアルバムの準備をしているという記事を見つけて、フランク・オーシャンの過去の動画をいろいろ見ていたついでに、ギャングスタ・ラップに退廃性を付け加えたようなオド・フューチャーの過去の記事や動画を見ていて、黒人ゲットーというのがそういうものとして構築されたものであるのだから生まれた場所から生涯離れられない黒人が多く、ラッパーというのは、その生まれた場所を「レペゼン」しているのだとおもうのであるが、たとえば、ラッパーではないがフランク・オーシャンはカリフォルニア生まれのニューオーリンズ育ちでハリケーン・カトリーナの後にカリフォルニアにやってきたと何かで読んだし、アール・スウェットシャツのお父さんは南アフリカの有名な詩人(ちなみにお母さんはカリフォルニア大学の先生)、タイラー・ザ・クリエーターはカリフォルニアのなかでもリゾート地で有名な場所(名前を忘れた)の周辺(本人は貧乏だといっている)の出身、The InternetのSyd tha KydとMatt MartianもそれぞれLAとジョージア出身なので、グループ内で「レペゼン」できる場所というのはいったいどこになるのだろうか、と素朴におもったのである。単に「アメリカ」やカリフォルニアったって、広いっすよね。(たいへん余計なことなのだが、Syd tha Kydのあの見た目によらない美しい声とThe Internetの洗練された音およびフランク・オーシャンの優しい曲と歌声をきくと、なぜにこの方たちはオド・フューチャーと一緒にやられていたのか、いや、ほんとにメンバーなんですか?とまったく不思議である。真逆な気がするのだが、ビデオを見ると通じるものを感じるときがある、というのはそれもそのはずで、タイラーがアイデアをくれることがあるとシドが言っていたのをどこかで聞いた)。また、WaleはワシントンDC生まれだが両親は生粋のナイジェリア人で高校はメリーランド、カニエ・ウエストだって、シカゴ出身といわれているけれど、生まれはジョージア州アトランタであるのだし、ルーペは自分を「グローバル市民」というわけだし、こういった場合、いったいなにを「レペゼン」しているということになるのだろうか。ラップにおける「レペゼン」とは過去のものなのだろうか。「レペゼン」の現在はいったいどうなっているのだろうか・・・?

こういった疑問は、メモを続けて徐々に明らかになればいいな、ぐらいなもんなのであるが、世界を見渡せば、ラップ研究で博士号が出る時代なので、ラップについて書かれた学術的なものは腐るほどあって、かなり古いのであるが2000年にMurray Formanというヒップホップ研究で有名な学者が'Represent':race, space and place in rap music" (Popular Music, 19:1, Jan. 2000, pp. 65-90)という論文を書いていた。疑問を解く手がかりでもなんでもないが、そこに、パブリック・エナミーのチャックDによるかなり興味深い「ポッセ posse(仲間)」についての言及があった。著者Formanいわく、

「パブリック・エナミーのチャックDにとって、ポッセの形成は資本主義の断片的影響への必要不可欠な応答なのだ:「その枠[資本主義]の内部に存在する唯一の方法は、「「ポッセ」あるいはチームを作る以外になく、それは、一人一人では壊すことのできない鉄鋼建築物のように強い構造、大きな塊に入り込むことができる唯一の手段だ」」

そしてこの、もちろん地域色(コンプトンとかブロンクスとかマイアミとか)のある、つまり「フッド」を基盤にした「ポッセ」という関係に支えられているのが、アーティストを抱えたラップのレーベルである、ということは、ラップはそういうものに支えられているということなのであるが、パブリック・エナミーは、さすがに自分たちのチームを「パブリック・エナミー」と名づけただけあって、いろんなことを考えてラップをつくっているんだなとつくづくおもうのだが、いまやラッパーでかつセレブなカニエ・ウエストに向かって、お前のフェイクな嫁[キム様]と一緒にアメリカから出てけ!と罵声を浴びせたのはたしかチャックDだっただろうか、ということはどうでもいいのだが、「フッド」や「ポッセ」や「レペゼン」やなんやらかんやらはいまどんな状況なんだろう(もとの疑問に戻っただけである)?

ただ、意識的に目にしないだけかもしれないが、たとえばJ.ColeがTLCをフィーチャーして作った、警官のWar on Drugの捜査で殺されてしまった7歳の黒人の女の子に捧げた曲と映像とか(悲しすぎて2度は見れない)、もちろんケンドリック・ラマーとか最近の若い人たちのラップを聴けば、昔のように銃とか裸のお姉さんとかでかい車とかそんなものが無駄に溢れた映像は少なくなったような気はするわけだし、2014年のIllmaticツアーでNASはなおも「ヒップホップは死んだ」と言うのであるが、「レペゼン」してようとしてまいと、ラップは悲観する状況ではない気がする。

映像は悲しすぎるのでライブ版

ちなみに、観客はノリノリであるが、ノリノリになれるような内容ではない。思い出しても泣いてしまう。内容が聞かれず、音楽が消費されている良い例ではないだろうか。わざわざ「プロテストソング」などと呼ぶ必要は無いし、音楽として良い曲である。しかし、これは、楽しい曲ではないはずだ。なんなのだろう、このずれは。J.Coleの顔がCrookedに見えるのはたぶん地ではないだろうとおもいたい。

よく言った、そしてよくやったチャンセラー

意外である。正直、意外だったのである。チャンス・ザ・ラッパーこと、チャンセラー・ベネットが、こんなところで有言実行の男だったとは。

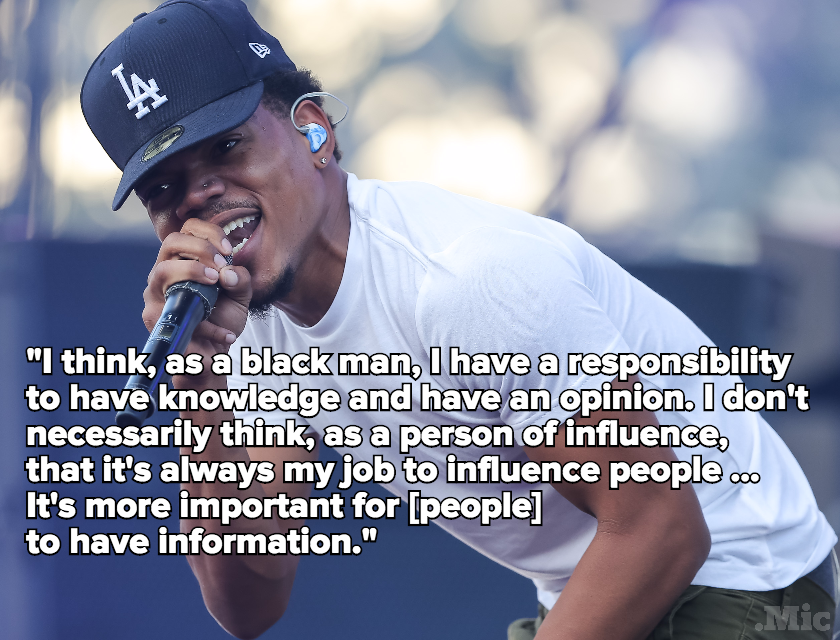

引き続き、バルティモアに関することなのであるが、ビルボード誌のインタビューでバルティモアでのことに関して意見を求められたチャンスが、「完璧な答え」をしたことと、この答えが、彼がコミュニティで行っていることに一致することを、Music.Micの、お馴染みのライターが伝えてくれている。

(Source: Tom Barnes, "Chance the Rapper Speaks Out on Baltimore in a Bold New Interview," Music. Mic, May 6,2015)

Chance the Rapper Speaks Out on Baltimore in a Bold New Interview - Mic

バルティモアに言及してチャンスが言ったことは、「黒人の男として、知識や意見を持つ責任があるとはおもう。いつも人々に影響を与えるのが影響力のある人間としての仕事だとは、必ずしもおもわないけど。人々には情報のほうがもっと重要だから」というものなのだが、チャンスは「情報不足の情報元」やふるいにかけられていない情報元から得た情報というのはプロパガンダになりやすいとおもっているので、自分の話を聞いてもらうということよりも、人びとが自分で知り、自分で考えるよう促すことこそが自分の立場だと考えている。そもそも、彼の人種に関するスタンスはこうだ(今度はComplex誌でのインタビューからの引用をしているMicの引用)。

"I try to explain to people a lot: There is no singular black experience or black opinion or black thought," Chance told Complex. "We are united in a lot of experiences. Because I'm a black man, the life that I live is a part of the black experience, but it's not something I can just pass off as the ultimate."

「自分は何度も何度もみんなに説明しようとしているんだ。単一の黒人の経験や黒人の意見や黒人の考えなどといったものはないって。」「ぼくたちはたくさんの経験で結ばれている。ぼくは黒人の男だから自分が生きてきた人生というのは黒人の経験の一部なんだけど、でもそれは結論として押し通せるようなものではないんだ。」

このように言うチャンスは、だから、「影響力のある人間」ゆえに可能な、なにか大声で意見を言うことで影響力を行使するというのではなく、あくまで、人びとが言いたいことを言うために必要な資源を与えることこそ、「影響力のある人間」がやるべき重要なことだと考えており、ここからが重要なことなのだが、シカゴ出身のチャンスは、地元シカゴの若者たちにたいして、実際にそういった「資源」を提供する活動をしているらしいのである。たとえば、公立高校に寄付をしている。また、高校生が、詩でも、ラップでも、ダンスでも、討論でも、なんでもいいので、彼らが自分を表現できるよう、シカゴ文化センターのなかでopen mic nights seriesというイベントを主催している。このイベントに関わっているのは、チャンスのプロダクションユニットであるthe Social Experiment,、シカゴ市の文化事業・特別行事部門(Chicago's Department of Cultural Affairs and Special Events)、そしてYoung Chicago Authorsというシカゴの若者の文化活動を支援する組織。

そしてもちろん、「奇抜な方法で好きなように自分自身を表現することこそヒップホップにほかならない、ということを絶えず示し続け」、若い人たちにそれができるよう励まし続けるチャンスらしく、現在レコーディング中の3枚目のアルバムは、もちろん、無料なのである。

3枚目のアルバムは、Surfというタイトルで、これはthe Social Experiment Projectsという一連のプロジェクトの一部として、バンドthe Social Experimentとともにレコーディングしたもので、Surfにおいて、かどうかは不明として、Frank Ocean、Migos、Rick Rubin、J. Coleのようなアーティストと仕事をしていると本人が語ったことを伝えたのはPitchfork誌である。

(Source: Donnie Trumpet HP)

トランペット奏者のニコ・シーガル(真ん中のかた)の別名義であるDonnie Trumpet(HP→Donnie Trumpet)とthe Social ExperimentのSunday Candy(short film)という曲のビデオを見ることができる。

いろんな意味で幸せな気持ちになれた。ありがとう、チャンセラー・・・

ラッパーの役割

90年代初頭にロドニー・キング事件があって、その後、アイス・キューブがDeath Certificateというアルバムを出し、ロス暴動が起こったのであった。あのとき、アイス・キューブ以外のラッパーがなにを言ったかということに関しては、まったくフォローしていなかったのでわからないのだが、アイス・キューブのこの、黒人以外の、たとえば韓国系アメリカ人や他のマイノリティや白人や警官にたいする怒りと憎悪に溢れたアルバムは恐ろしく売れた。

ボルティモアでの事件とその後の暴動の後、ネットのおかげもあってか、多くの影響力のある有名人やラッパーがいろんなところで発言したり、行動したりした。

(Source: Music.Mic)

「なぜわれわれには今まで以上に自分たちのミュージシャンが必要かということをバルティモアの事件は明らかにしてくれる」という見出しのMusic.Micの記事は、この事件の後のラッパーたちの動きを伝えている。

たとえばラッパーのワーレイ(1984年ワシントンDC生)は暴動の後に、地元のギャングのリーダーたちとともに(!)バルティモアのいくつかの高校を訪問し、「平和で肯定的なメッセージを共有した」。

それで、この記事では過去に作られた「プロテスト・ソング」について触れられるのであるが、2014年12月に、クエストラブが抗議の歌が無いことを嘆いて次のように言ったことにまず言及される。ミュージシャンやアーティストは彼らが生きる時代の声とならなければならない、と。そして、それは "Fuck Tha Police"のようなことではなく、本当の物語、ナラティブ、そこに精神や解決策や疑問がこめられた歌だと。そしてその後、というか最近、たとえば、J. Coleとか、Joey Bada$$とか、ローリン・ヒルとか、レイジ・アゲインスト・ザ・マシンのギタリストトム・モレロとかが、「警察の蛮行やわれわれの刑事司法制度に存在する不平等に異議申し立てをする歌詞」をつくった。もっとも、ローリン・ヒルなどは以前から、クエストラブのいうところのかなり挑戦的な曲をつくってはきているのだ。

また、たとえば、以前は誰をも傷つけたくないがために「政治的に正しく」あろうとしてきたJ. Coleがマイケル・ブラウン(2014年8月にミズーリー州ファーガソンで白人警官に射殺された青年で、その後暴動が起こり、ミュージシャンはいまだにいろんなところでこの事件に触れる)に捧げる曲"Be Free"を作った。だがその後、自分がほんとうに感じていることを歌って、自分が何か一つのことを言ったことが、だんだんと繋がっていて、世界をかえるようなことになればいいと述べている。そしてもちろん、ケンドリック・ラマーのTo Pimp A Butterflyもそういった「プロテスト・ソング」にはいるもののひとつだと、この記事では述べられる。

それで、ボルティモアのあとに、ニューヨークを中心に活躍するRun the Jewelsのキラー・マイク(もともと雄弁な指導者的タイプだった)がある曲と映像を作った。そのことにここでは触れられているのだが、それは、レイジ・アゲインスト・ザ・マシンのZack de la Rochaをフィーチャーした"Close Your Eyes (And Count To Fuck)"というものなのだが、 この曲は、イメージできるようないわゆるいかにもな「プロテスト・ソング」なるものとはちょっと違う。だけど、何をいわんとしているのかが本当によく分かるというか、同情とか共感とか、そういったものからではなく、見ていてつらくなる。もうやめようよ、と心の底からおもう。ほんとうに疲れるのである。キラー・マイクは言ったらしい、「この状況から生じてくる疲弊というものを示すビデオが必要だったんだ、で、このビデオは、そうなったね」。

この記事はこの映像と曲についてこう解釈する。Run the Jewelsは、警察の蛮行といえばすぐに黒人と白人といった単純な見解を拒否したのだ、と。そして、バルティモアについてはメディアではかなりセンセーショナルに扱われているらしいのであるが、彼らはそれとは真逆な方向で映像を作ったのであり、バルティモアについてのこの対話的映像だけが、彼がいかに真剣にこの問題に取り組んでいるのかを明らかにしてくれている、とも評価している。

「プロテスト・ソング」などとわざわざ言わなくても、こういう状況に生きていれば自ずとそういった方向性に自分の姿勢や曲というのは傾いていって、そしてそういう要素が含まれてしまうものなのではないかと、ケンドリック・ラマーの一連の曲を聴いても、この映像を見てもおもうのであるが、一昔前ならたしかに"Fuck Tha Police"となっていただろうが、アイス・キューブの時代の「復讐」とか「殺す」とかそんなのとはそれこそ真逆で「対話」や「平和」や「肯定」といった言葉が使われることからもわかるとおり、ほんとうにもう誰もがこんなことにうんざりしているんだろうとおもうのである。日頃はあまりこのライターの楽観的な姿勢に全面的に賛同できないのであるが、今回は「わたしたちのミュージシャンはわたしたちをがっかりさせはしない」という彼の意見に賛成であるし、ラッパーに、そして彼らの影響力に今後も期待したい。

変わったことと変わらないこと

アメリカでは、黒人を動産として扱うことで自由を奪った奴隷制度が終わった後、ゲットーという空間が政治的に構築されて、黒人はそこで貧困と暴力に身動きできなくさせられ、つぎに、刑務所を中心とする矯正システムが黒人やラティーノを主とした有色人種をそこに閉じ込め続ける手段として発見され、いまでは貧しい有色人種はゲットーと刑務所を行き来するか、刑務所に閉じ込められたままか、ゲットーに閉じ込められたままの状態だ、というようなことを言ったのは"Punishing the Poor"などの一連の人種と貧困と刑事司法制度にかかわる論文で有名なWacquantだし、刑務所が奴隷制度に代わって黒人から自由を奪う制度としてアメリカでは大いに活用されていることや、そこでの処遇がいかに非人間的なものであるかを明らかにして、刑務所の廃止を訴えているのはアンジェラ・デイヴィスである。

刑事司法システムがいかにいい加減なもので、人種偏見に満ち満ちていて、刑務所がいかに非人間的な場所かというのは、いちいちここで披露せずとも、『ショーシャンクの空に』(だっけ)など刑務所に不当に投獄された黒人が登場する物語を見たり、そこまでしなくてもアメリカのニュースを見ていればすぐに分かるというものであるのだが、こういうことに抗議して受刑者が抗議行動や暴動を起こしたこともある。そして1960年代や70年代にはそれがひとつの運動となったりもして、一番有名なのはニューヨークのアッティカ刑務所での暴動で、看守もたくさん死んだりして、これをきっかけに刑事司法をつかさどる人たちもちょっと考え直したりもしたようなのであるが、それはもちろん、いかにそういうことを未然に防ぐか、という方向に、であり、刑務所がより管理や警備を強化していったのは言うまでも無い。

こういう状況であるのだから、当然、刑事司法制度が、警察だとか看守だとかの人種偏見や差別やマイノリティへの暴力という醜聞に事欠くことが無いことは、ボルティモアの事件を含めたここ最近のニュースを見れば十分である。つい昨日も、サンフランシスコの警察が、人種偏見とホモフォビア(同性愛嫌悪)に満ちたメールのやり取りをしていることが暴露され、それがマイノリティの、特に黒人の不当な逮捕や暴力に繋がっていないかどうか大規模な調査が行われることになったことが報じられたのであるが、それよりも驚愕したのは、それより以前に、刑務所内で、看守が受刑者同士に無理やり喧嘩試合をさせて賭けをしていた、その試合に応じない受刑者には嫌がらせをしていた、というニュースにである。警察のメールのやり取りの事件のあと、この件も調査の対象となることになった。アメリカで、というよりもそれは世界的な傾向というか風潮というか慣習というか、人種差別や偏見についてのニュースは日常茶飯事であるが、こういうニュースに接すると、アンジェラ・デイヴィスが言うように、奴隷制時代から一歩も前に進んでいないという気持ちになる。

(Source: Timothy Williams, "Inquiry to Examine Racial Bias in the San Francisco Police," New York Times, May 7, 215)

サンフランシスコの黒人人口は5%にたいして、黒人の逮捕率や収監率は50%、未成年者の受刑者の数は全体の60%を越えるという。警察のあいだでやり取りされたメールの内容は、アフリカ系アメリカ人をリンチすることについて議論していたり、アフリカ系アメリカ人は避妊手術を受けるべき(子どもを生むな)といったことを言ったり、「ホワイト・パワー」と言ったり、黒人に蔑称で言及したり。醜悪極まりない。

それで、この写真は、警察署長のGreg Suhrで、こういった内容のやり取りをした警官7人を首にした。警察の偏見に満ちた態度が不当な逮捕に繋がっていないかどうか、サンフランシスコの刑務所、そして何百というすでに収監されている受刑者が故意に誤ったDNA鑑定によって収容されていないかどうか、の3点が調査の対象になる。この手の調査を過去にも強く要請してきた市の監督委員(というのがあるのだろうか)マリア・コーヘンというひとが「公民権のために闘うことはサンフランシスコの文化と伝統の一部であることは間違いないのです、だから、これをこのまま推し進めていくことは唯一理にかなっていることなのです」というように、たしかに、このような不当な扱いへの抗議行動や運動は西海岸の文化であり遺産である。なんといってもパンサー党を生んだ土地である。

ここまでは変わらないことについてメモったのであるが、変わったことというのは、やっぱりラップにかかわることである。だけどこれもまた長くなりそうなので、ページを変えたい。

"Never Catch Me" に見た最強のコンビ

Kendrick Lamar Just Released a Bold New Rap in This Interview With Flying Lotus - Mic

このふたりのことである。

ケンドリック・ラマーとフライング・ロータスといえば、ケンドリック・ラマーのgood kid, m.A.A.d. cityのショート・フィルムm.A.A.dで音楽を担当したのがフライング・ロータスだったのだし、新しいアルバムの"Wesley's Theory"をプロデュースしたのはフライング・ロータスであるし、ここでMusic.Micの記事が取り上げている話題は、ラジオ番組で、フライング・ロータスがケンドリック・ラマーに対しておこなったTo Pimp A Butterflyのもつ影響力についてのインタビューのなかで、未発表のままになっている(「政治的理由のため」らしい)ふたりのコラボレーションした曲があることをフライング・ロータスが明らかにしたということであり、その曲自体もこの記事のなかで聞くことはできるのであるが、使うかどうかはともかく、いつもオレのビートをケンドリックは持って行っちまう!とフライング・ロータスが言うように、ラマーのラップとフライング・ロータスのビートは素人が聞いても馬が合いすぎている、といった表現以上のもののようにおもえてならないことがわかるのが、ふたりが共演した(?というのだろうか)"Never Catch Me"だ。

この映像のすばらしいこと!子どもの踊りのうまいこと!一見重々しいテーマを扱っているようで、フライング・ロータスの曲の軽快で自由なこと。この曲は、フライング・ロータスの最近のアルバムYou're Deadに集録されているらしい。

死者が蘇るというテーマは、ひょっとするとフライング・ロータスのテーマなのだろうか。というのは、m.A.A.d.で監督を務めたKahlil Josephがフライング・ロータスの音楽のために作ったショート・フィルム(ミュージック・ビデオ並に短い)"Until the Quiet Comes"でも、警察のヘリコプターが上空を(おそらく警備のために)飛び回る黒人ゲットーで銃の撃ち合いか何かで殺されてしまった黒人男性は、蘇り、しなやかに踊りながら、車で立ち去っていってしまう、それをフライング・ロータスはずっと目撃している、というものなのだが(しかし、殺された男性の殺された子どもは蘇らない、もしくはあの子は実際には殺されていないのかもしれない)、黒人の生、というよりも生活に密着している死を、あんなに軽やかに(決して蔑ろにして軽く、ではない)扱ってみせるフライング・ロータスがすごいのか、映像作家がすごいのか。

ちなみに、"Never Catch Me"の監督は、Kahil Josephではなく、東京出身で、アール・スウェットシャツのビデオ製作でも有名らしいHiro Murai。

HP→Hiro Murai

Faderという雑誌のWeb版なのかWeb雑誌なのか、とにかくそこに、"Never Catch Me"についてのHiro Muraiへの興味深いインタビューがあった。

あなたが"Never Catch Me"のコンセプトをcome up with 思いついたのですか、それとも、フライング・ロータスのアイデアですか? 彼はアイデアを探していたんだけど、having some trouble苦労しているようだった。彼の(original)もともとのアイデアは、自分の(funeral)葬式に遅れてくる少年についてのものだったから、トム・ソーヤーで起こるようなことみたいなものだったんだ。僕は(as a seed)元ネタとしてはそれをすごく気に入っていたよ、だってアルバム全体は死についてのものだったからね、でも、その曲は、それ(死)を子どもらしく馬鹿にしたようなものだったんだ。僕はそのアイデアを採用し、それをふたりの子どものダンスという要素に変えたんだよ。

この人がHiro Muraiさんでしょうか。

このインタビューはほんとうに興味深く、たとえば、ラマーのBitch, don't kill my vibeを意識していたか?(あの映像も葬式だった)とあって、Muraiは、正直ぜんぜん意識していなくて、むしろフライング・ロータスのUntil The Quiet Comesを意識していたと答えている。なるほどー!この映像を楽しみたいなら、このインタビューも必見なのである。

半世紀経ったものの

公民権運動のさまざまな暴力に彩られた場面と怒れる若者だったパンサー党創設者のボビー・シールとヒューイ・ニュートンのパンサー党結成前の姿を映し出した後に、信号の壊れた交差点で子どもが車にはねられるシーンで始まるマリオ・ヴァン・ピーブルズ監督による1995年の『

マリオ・ヴァン・ピーブルズは、この映画で描かれるニュートンやシールと同じくらいに怒っていたに違いない。信号機をつけろ、子どもを守れ、黒人の命を奪うな、といった、キング牧師の思い描いたような「夢」でもなんでもない、ごくごく当たり前のことを言った若者がなぜここまで酷い目に合わされたのか、なぜこの組織はこんな風に終わっていってしまったのか、なぜいまでも状況が変わらないのか、と。なにしろ90年代の前半といえば、ロドニー・キング事件があったのだから。

ヒューイ・ニュートンは黒人コミュニティを「国内植民地」と呼びながら、その状況を変えて、このアメリカで自分たちは自由になるのだと主張して、当時ひとつの「流行」にすらなっていたアフリカ回帰、それは文化的な回帰だけでなく、実際にアフリカ系アメリカ人だけのアフリカのような国を作るということも含めての、ひとつの思想であり運動としての潮流を、頑として受け入れなかった。彼にとってそれは命をかけてまで求めるような現実的な解決策ではぜんぜんなかったからだ。

映画『パンサー』とヒューイ・ニュートンのことを思い出したのは、バルティモアで起こった25歳の黒人青年フレディ・グレイの警察による殺害事件と、それへの抗議行動の報道を見たからだった。

職務質問という名目で警察の車の後部座席に押し込められ、首の骨を折られて死亡した25歳のグレイの葬儀にはコミュニティの多くの黒人たちが弔問に訪れた。この事件の報道のなかで、実際にそう言った黒人がいたのかもしれないが、「Freddie Gray was me」という言葉が使われた。それは、家族の弁護士が抗議に参加するひとたちについて言うように、「われわれがここにいるのは、フレディ・グレイ自身と知り合いだったからではなく、われわれが多くのフレディ・グレイを知っているからです。あまりに多くの。」ということだからなのだ。映画『ミシシッピ・バーニング』のなかである黒人が言った、「彼は悪いことはなにもしていない、なにか問題を起こしたわけでもない。問題だったのは、彼の肌の色が黒かったことだ」という台詞が思い出される。容疑者の6人もの警察官はこの犯行を否認し、ひとりは黙秘しているらしい。暴動が起こったのは、グレイの葬儀の後、ちょっとした小競り合いが発端だったという。

名前も知らないアメリカの、あえて付け加えると白人の、ある歴史家にとって、パンサー党は、アメリカの歴史という「大きな」歴史の流れのなかでは、波風一つ立てることの無かった、歴史を一ミリも変えなかった、取るに足りない小さな組織でしかない、チンピラみたいなものであるらしい。研究する価値すらないそんなものたちを取り上げる意味が分からない、と詰め寄られたこの国のある学者は、白人のアメリカ人に言われたせいか?それを認めて反論すらしないていたらくである。

だれしもこんな事件にはもううんざりしている。パンサー党が結成されてそろそろ50年が経とうとしている。そして、ニューヨークのジャスティス・リーグのような若い人びとは状況を変えようとしている。抗議行動では「黒人の若者はゴロツキじゃない」というプラカードが掲げられている。ケンドリック・ラマーはヒューイ・ニュートンを尊敬している。ルーペ・フィアスコはアメリカを愛している。ジャスティス・リーグに注目しつつ、誰がなんと言おうと、もう一度パンサー党の文献を読み直さねば!